教育とは何か、現在の私なりの考え

教育とは、単に知識を教えることではなく、「自立した人間を育てること」だと私は考えています。これは、谷口たかひさ氏(環境活動家)が言われていたことです。

つまり、自分でできる事は自分でやる。そして、自分一人ではできないことがあれば、他者に助けを求め、協力を仰ぐ。こうした姿勢を育むことが、教育の本質なのではないでしょうか。

自立とは「自分で考え、行動する力」を育てること

自立とは、自分でできる事は自分でする。事だと思います。単に何でも一人でこなすということではありません。

自分で判断し、必要に応じて周囲と協力しながら物事を進めていくことです。そのために、教育においては、「自分で出来る事を増やしていく」事が大切だと思います。そして、「問いを立てる力」や「対話を通じた学び」が重要だと思います。

自立した人間を育てるためには、子ども自身が失敗や試行錯誤を通じて、自らの力で前に進んでいく体験が必要不可欠だと感じます。

教育とは「知識と体験を与えること」

「育てる」ということは、子どもたちに知識を与えるだけでなく、実際の体験を通して考え、行動する力を育むことです。もちろん、子どもが間違うこともあるでしょう。

しかし、その間違いこそが学びの機会であり、大人がその背中をそっと支えてあげることで、子どもはより深く学び、自らを省みる力を養っていくのだと思います。

正解を教えるのではなく、「なぜそう考えたのか?」という思考の過程を大切にしていくことが、将来的な自立にもつながるのではないでしょうか。

共に育つ「共育」という視点

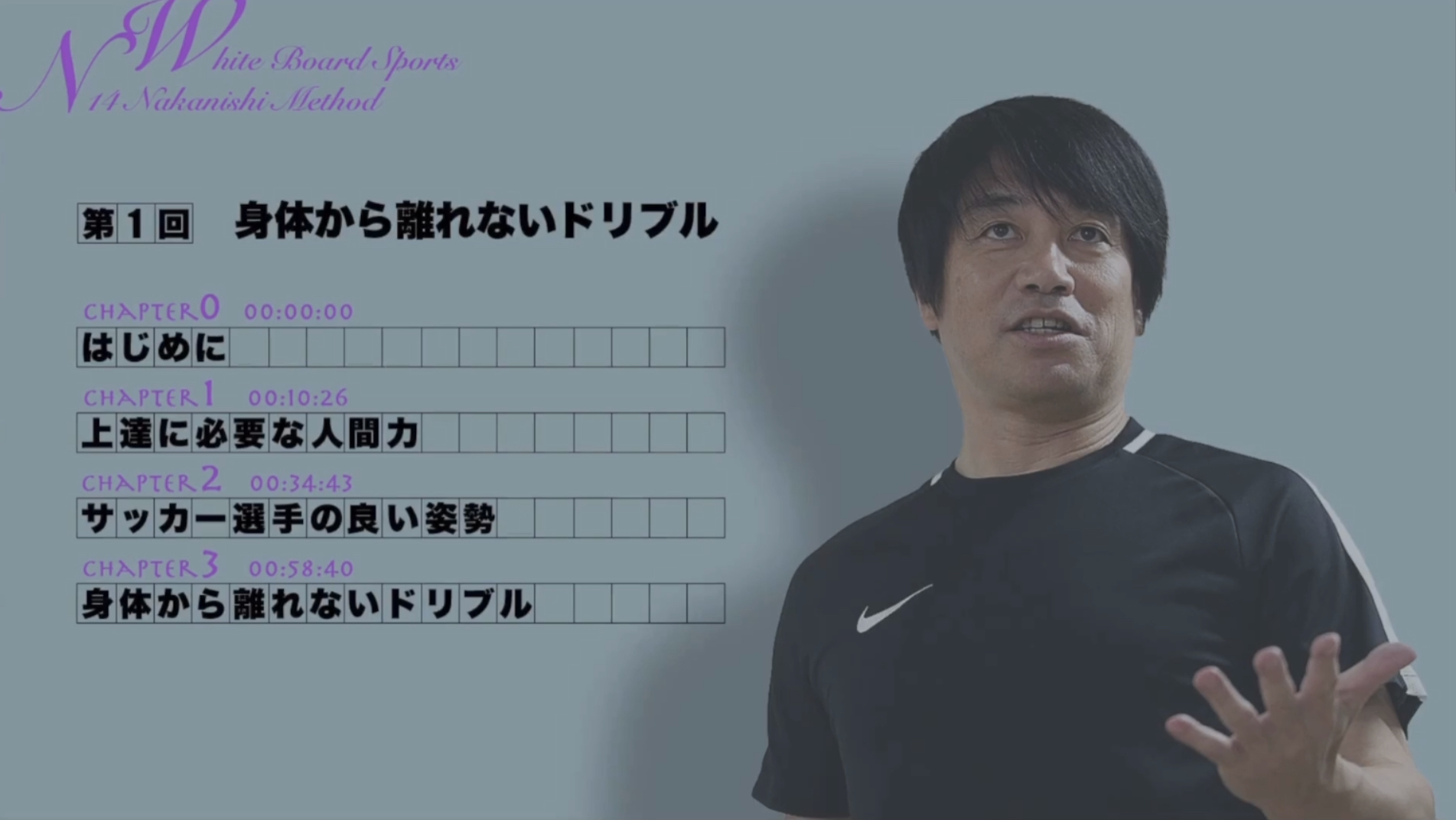

私はスポーツ指導者として子どもたちと日々関わっていますが、教育には「共に育つ=共育」という視点が非常に大切だと感じています。

教える側が学ぶことを止めた瞬間に、指導者としての成長は止まります。私自身も、子どもたちの姿から多くの気づきを得ることがあります。子どもと共に悩み、共に考える。

そのような関係性があることで、教える側・学ぶ側の垣根が低くなり、より良い学びの風土が生まれるのではないでしょうか。

共に学び合う姿勢こそが、良い風土を育み、豊かな文化を作っていく土壌となるのだと信じています。教育は一方向の行為ではなく、互いの関係性の中で築かれるものです。

おわりに

これからも私は、「共育」の精神を胸に、日々の指導や関わりの中で、自分自身も学び続けていきたいと考えています。

教育とは、教えることではなく、共に成長していくこと。そうした想いを持って、子どもたちと向き合っていきたいと思います。